□京都迷店案内その弐拾八 綜芸舎 (上京区室町一条上ル)

2019-08-22

□

□

□

□□

□

□

□□

□

□

□□

□

□

□□

□

□

□

□□

□

□

□

綜芸舎

〒602-0904 上京区室町通一条上ル小島町553

Tel.075-441-4594

営業時間/9:30~17:30 休業日/日・祝日

ホームページ

私の尊敬する兵庫県朝来市和田山町に在住の現代美術家・長岡國人さんは、6年前から夏になるとアルメニアに行かれて、世界文化遺産でもある墓碑(ハチカル/アルメニア十字の石)の採拓をされている。私も実物の拓本を拝見させて戴いたが、墓碑のデザインもさることながら、ディテールの彫りが深く、いわゆる「抜け」の良い美しいものであった。日本から手漉きの丹後二俣和紙を持って行き、2枚採拓し、1枚は現地に寄贈、1枚は持って帰って来るということを、5年繰り返し全部で約100枚の拓本が採れたそうだ。少ない助成金以外は、全くの自費でこの活動を続けられておられ頭が下がるが、いつか和紙を使ってこの拓本集を纏めて戴けると、本当に美しい本ができるのではないかと私は密かに思っている。

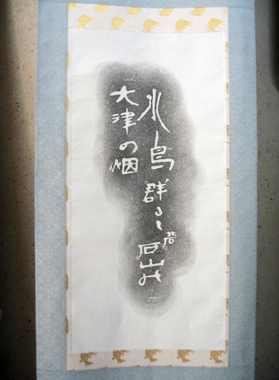

拓本は、凹凸のある器物を複写する方法である。一番、皆さんに馴染みがあるのは魚拓であろうか。これは直接拓と云い、釣った魚に直接墨を塗り、紙に転写する方法である。一方、石碑や佛像、梵鐘などに紙や絹を乗せ、水などで密着させた上から墨を打ち、器物の凹凸を写し取る方法を間接拓という。長岡さんの仕事もこれにあたる。白黒のコントラストもさることながら、眼には見えていない線や凹凸を発見できるのもまた魅力の1つだ。私もその美しさに魅せられて、宝相華や唐招提寺の橘夫人像などの拓本を手に入れたこともあった。ただ、古美術の世界では、拓本を美術として認めているところと、複製品として捉えているところと見解が分かれているようでもある。

かれこれ10年以上前になるかもしれないが、蛸薬師だったか、寺町通に入る辺りの画廊の前でふと足が止まった。拓本と表装の展覧会をやっていたのだが、ガラス張りのショーウインドウから覗いた拓本にたぶん惹かれたのだと思う。中に入ると髪を後ろに引き詰めたお洒落な男性が、作品の解説をしておられた。それが「綜芸舎」の薮田夏秋(やぶた かしゅう)さんとの出会いである。

当時、私は雑誌『目の眼』の編集の仕事をしていたので、銀座・鳩居堂で行われた展覧会のDMや、東京での活動のご案内などを折りに触れて頂戴していたが、ある時、今度京都に来たら案内したいところがある、と御連絡をくださった。程なくして御一緒したのが、この稿の第四回でも取り上げさせて戴いた「宮崎古美術」さんである。そんな薮田さんとゆるやかなお付き合いが10年ほど続いているのだが、ある日、Facebookで薮田さんがお父様と交流のあった壽岳文章について書かれていたので、この機会にじっくりお話をお聞ききしようとでかけていった。

ご存知の方も多いとは思うが、壽岳文章は、英文学者としてウイリアム・ブレイクの書誌を刊行する一方、正倉院の古紙調査を行い、和紙研究家として『和紙風土記』『紙漉村旅日記』などを著している。そして何より柳宗悦の民芸運動の協力者であり、京都民芸協会の初代会長も務めた。1933(昭和8)年に向日町に熊倉工務店によって建てられた向日庵(壽岳邸)は、今も綺麗に保存されており、シンプルでモダンな家造りは、聴竹居などで有名な藤井厚二の弟子であった澤島英太郎の設計だというのも頷ける。

薮田さんは1939(昭和14)年に京都に生まれた。父・嘉一郎さんは美術印刷で有名な便利堂で北大路魯山人や根津美術館の仕事を任されていたが、身体を壊し、独立して「綜芸舎」を作ったのが1952(昭和27)年のことだ。もともと金石を専門に学んでおられたので、「綜芸舎」はご自分の研究や知人の先生方の著作を発表するために興された出版社であった。金石学とは石に刻まれた歴史を読み説き、研究する学問である。中国は石の文化であるから拓本を採る必要性があり、薮田さんも20歳の頃から採拓に興味を持っていたという。本当は大学で歴史を勉強したかったが、当時の京都府立大は歴史分野があまり強くなかった。だが国語学の壽岳章子(文章の娘)教授の人気があり、お父様と壽岳さんとのご縁もあったので京都府立大を受験し、入学することになった。卒業後は学者になるのかと思いきや、薮田さんは広告代理店でコピーライターになりたかったと意外な答えが返ってきた。当時は高度成長期でもあり、広告クリエイティブが花形の時代でもあったのだ。結局、薮田さんは「綜芸舎」の跡を継ぐことになり、今ではコピーライターにならなくてよかったと仰った。

「当初は堅い本ばかり作ってました。拓本は親父も採っておりましたし、私も好きで学生の時から採拓をしていました。拓本を採ると表装するためには裏打ちをしなければならないので、30代半ばくらいから表装の技術も少しずつ覚えました。でも父親が亡くなると、出版と拓本だけでやって行くのはしんどいので、それから表装の本格的な勉強を始めたのです。だから私の場合は拓本が先なんです」と薮田さんは仰ったが、それが如何に大変なことかであるかを後々知ることになる。

京都の表具屋さんで修業をしようと思えば、住み込みで働く必要がある。薮田さんも40を迎えようとし、住み込みで働くのは物理的にも無理がある。そんな時、たまたま東京・神田の表具屋さんから教えて戴ける機会を得ることになる。ただ現場を見学させてもらい、質問に応えながら教えて貰うというやり方で、京都〜東京を往復しながら表装の基本を学んだ。薮田さんは横で見ながら技を盗むというと言葉は悪いが、見よう見真似で、必死で覚えた。帰ってから自分で全部やらなければならないからだ。1年ほどで基本的なことはできるようになったが、試行錯誤の連続だったという。当時は一般の人に表具の仕方を教える教室など勿論なかったから、表装の勉強したい人に技術を伝えることができれば良いのではないかと薮田さんは考えた。

そんな時に大阪で朝日カルチャーセンターがオープンし、お父様の友人でもあった考古学の末永雅雄さんの紹介で、薮田さんは拓本の講座を持たせてもらうことになる。そのうち、表具もできると云ったら、それもやろうということになり、先の苦労が早速役に立つ時がくる。ほぼ同時期に東京・神保町に「画廊 拓」という拓本のギャラリーを作ったが、1つも売れなかった。仕方ないので表装を教えることにすると、多くの人が集まったという。その中に主婦の友社の重役がいて、主婦の友文化センターに誘われ、そこでも教えるようになる。それと朝日カルチャーで教え始めるのが同じタイミングだったというから、薮田さんにとってこれが大きな転機であったのかもしれない。

最近、薮田さんは古い書画の修復も行っている。「この間は600巻ある大蔵経の修復をさせて貰いました。今の修復の仕方というのは、今あるものをそれ以上悪くならないようにする、というのが主流です。穴が開いているところは、後ろからなるべく分からないように仕上げる。また何十年後かに、修復がしやすいように、糊も古い糊を使って何時でも剥がせるようにしています」という。教室は飽くまでも自分で表装する楽しみを伝える場ではあるが、そこから育ったお弟子さんも3、4人いて、中にはメトロポリタン美術館に屏風を納めた方もいるという。今はご子息の千秋さんもおられるので跡継ぎの心配はないが、とにかくお忙しそうである。いつも穏やかな口調で、にこやかに話される薮田さんは、きっと教え上手なのだと私は思う。

お話を伺うと順風満帆のように聞こえるが、「私が表具を教え始めた頃は、あとで他の表具屋さんに聞くとだいぶ批判を受けていたようでした。そのうち一般の人向けやったら、まあいいやないか、という感じになっていったのかもしれません。ある有名な表具屋さんに行った時に、私が書いた表装の本を差し上げたんですね。すると若いご主人がそれをご覧になって、『私はこういうものは、よう造りませんわ』と云われました。褒めてもらったんか、悪く言われたんかよう分からん感じでした。業界のことをあまり知らなかったからできたのかもしれませんが」と笑って仰った。

生まれ歳の干支に因んで、薮田さんは兎を好んでいる。だからというわけではないとは思うが、表装の楽しさを伝えるために、今日も軽やかに全国を飛び回っておられる。ポニーテールのお洒落なオジさんを京都駅で見かけたら、たぶん薮田さんだと思って間違いないと私は思う、たぶん。