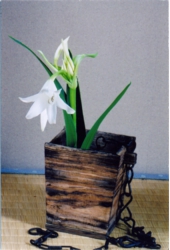

皆さま この器ご存じですか

田中 孝(摘み・活け・撮り・語る)

□

□

器高18.8cm

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

(18)釣瓶(つるべ)

写真の器は釣瓶である。「釣瓶とは何だい?」とおっしゃる方もあるだろう。井戸から水を汲み上げるバケツである。最近は井戸なんて見たことない方も稀ではあるまい。

ぼくが幼い頃、すなわち昭和の初期に、九州でも水道が普及し始めていた。家にはまだ井戸が残っていたから、ぼくは釣瓶で水を汲んだ経験をもっている。ただ、井戸を覗くと、真っ暗な深い穴の底で、水が怪しく光っているのは、不気味そのものだった。

当時、大きなお屋敷には、庭の一隅に小さなあずま屋風の屋根をもつ古井戸があった。植木の水撒き用である。これが、時に女中の自殺に利用されたともきいた。

古井戸や おんな飛びこむ 水の音。芭蕉に叱られるかな。「水の音」を「化けてでる」に直せば、番町皿屋敷の構図になるから、勘弁ねがえそうだ。

最近、さっぱり井戸なんて忘れられていたら、新聞にちょいちょい出るようになった。福島第一原発の建屋に流入する地下水を減らすために、井戸を掘って地下水位を下げ、さらに氷のカーテンで地下水流を止めるという。はたして地上の知恵が地下に及ぶかなあ。

由布院では、井戸を掘ると温泉がでて、温泉を狙うと清冽な山水が湧くという。考古学の大先生も、遺跡は原始的な手掘りに頼る。地下のことなんて人智の及ぶところではない。

脱線した。今回の釣瓶は、数寄者が花入に作らせた気配が強い。でも釘の錆を見ると、相当の期間水に浸して使われた感じもする。

□水に因んで浜木綿(ハマユウ)を生けてみた。この花、自室で眺めるには、一輪咲き始めた時が最高である。(福岡市在住)

□水に因んで浜木綿(ハマユウ)を生けてみた。この花、自室で眺めるには、一輪咲き始めた時が最高である。(福岡市在住)

□